風邪、インフルエンザ、発熱、頭痛、めまい、胸痛、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、胃腸炎、胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、咳、喘息、気管支炎、呼吸困難、発疹、関節痛、甲状腺・内分泌疾患、アレルギー疾患など一般的でよくある症状や疾患の診察・治療から、「生活習慣病」の予防・治療まで幅広く受診していただけます。

またどの診療科にかかったらよいのか分からない、セカンドオピニオンや専門医への紹介をご希望などの場合にも対応します。

糖尿病内科は、糖尿病などの代謝性疾患、生活習慣病などを治療する診療科です。 糖尿病は血液中の血糖値が上昇し、尿に糖が出る病気です。糖尿病の多くは遺伝的要因だけでなはなく高カロリーな食生活の継続、日頃の運動不足やストレスなどの生活習慣によります。したがって、初期からの良好な血糖コントロールが重要となります。

循環器疾患は高齢化が進んでいるわが国では患者数が増加しています。対象となる疾患は、狭心症、心筋梗塞、不整脈、弁膜症、心不全、高血圧などがあります。胸が痛い、動いたら胸が重苦しくなる、息が切れやすくなった、体がむくむ、動悸がする、めまいがするなどの症状は循環器疾患の可能性がありますので検査が必要です。

当院では心電図検査、心エコー検査などを行って病気の早期発見および的確な治療に努めています。急性心筋梗塞やうっ血性心不全などの緊急を要する病気である場合には速やかに専門病院に紹介いたします。上記のような症状がある方、病院での入院治療後の定期的な外来通院での予後管理が必要な方、健康診断などで心臓の異常を指摘された方はお気軽にご相談ください。

ヒトはもともと「糖質制限食」を摂取していました。現代人はいろいろな「疾患」に悩まされていますが、原因の多くは「糖質過剰摂取」と言われています。糖質を制限することによって、ヒト本来の体質・代謝構造に戻すことが様々な悩みの解決に繋がる可能性があります。糖質制限と言っても制限の度合いは人それぞれであり、無理のない範囲で糖質制限を続けていただけるよう設けましたのが「糖質制限相談」です。お悩みのことがあれば一度ご相談ください。

診療内容

日本では食生活の欧米化や運動不足から肥満や糖尿病の人が増えています。日本の成人男性の約3人に1人、女性の約5人に1人は肥満であるといわれ、全体で 3000 万人以上に及びます。肥満になると、脂質異常症、高血圧、などの生活習慣病が重なって発症しやすく、それぞれの程度は軽くても急激に動脈硬化が進みます。そして最終的には心筋梗塞、脳卒中などの血管の病気が起こりやすくなります。これらの病気は、体重を減らすことで、多くの症状や状態を改善したり予防することができますが、間違ったダイエット法は危険です。

当外来では、自分の今の肥満や生活習慣病の状態を知りたいというあなたを詳しく診断し、また自分ではどうにも痩せられないあなたのお手伝いをします。

当外来の特徴としては糖質制限による体質改善も行っています。ご希望の方は看護師までお伝えください。

肥満について

- 内臓脂肪型肥満 内臓の周りに脂肪が溜まる肥満です。お腹がぽっこり出た体型から「上半身肥満」や「リンゴ型肥満」とも呼ばれます。内臓脂肪型肥満は、高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化などのリスクを増大させる悪性の肥満といえ、メタボリックシンドロームの主役ともいえますが、内臓周囲の脂肪は、代謝活性が高いため、食事を節制し、積極的に運動をすることにより、比較的容易に減らすことができます。

- 皮下脂肪型肥満 腰まわりやお尻、太ももなどの下半身を中心に脂肪が溜まる肥満。「下半身肥満」や「洋ナシ型肥満」とも呼ばれます。皮下脂肪は一度蓄積してしまうとなかなか減らしにくいことも特徴です。一般的に、生活習慣病などに影響するのは内臓脂肪といわれていますが、皮下脂肪が蓄積しすぎてしまった場合にも、見た目で脂肪の蓄積が分かるだけではなく健康に悪影響を及ぼすことがありますただし皮下脂肪には体温を維持したり外的な刺激から体を守ったりする役割もあります。そのため、皮下脂肪は単に減らすだけでなく、適正範囲に保つことが重要といえるでしょう。

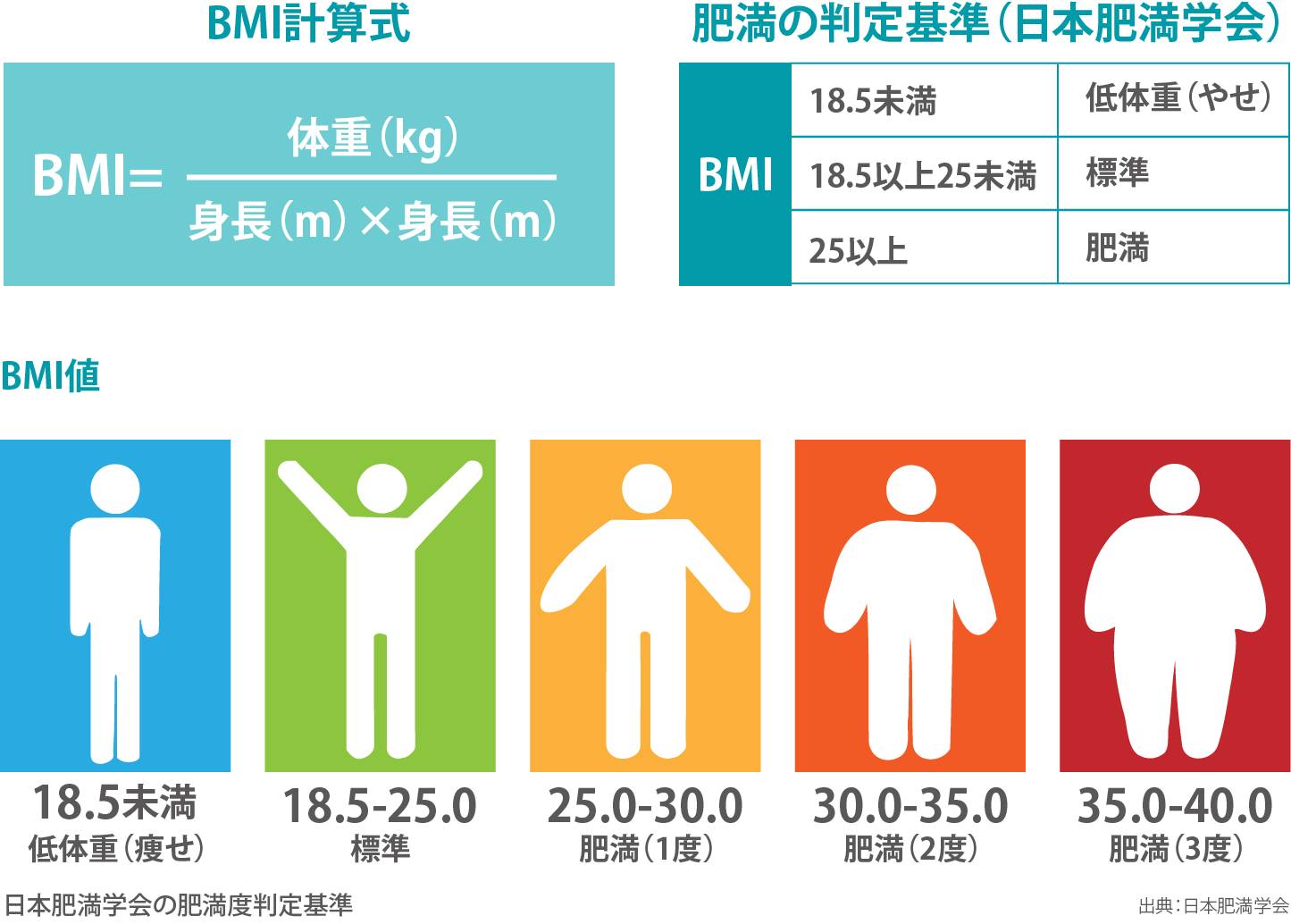

肥満の判定方法は…

体内の脂肪量を正確に測定することは難しいため、健診などでは BMI が代用されています。BMIとは、Body,Mass,Index(体格指数)の略です。

メタボリックシンドロームとは

内臓脂肪の過剰な蓄積をもとにして、同じ人に糖尿病、高血圧、脂質異常症などが複数重なって、動脈硬化や心血管障害などのリスクが高まった状態のことをいいます。一般にメタボリックシンドロームは、内臓脂肪の過剰な蓄積があることが前提となります。内臓脂肪の過剰な蓄積、糖尿病、高血圧、高脂血症のうち、肥満を含んで3つ以上該当する場合に、メタボリックシンドロームと診断されます。

検査について

| 1基本検査 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脈拍、 |

|---|---|

| 2血液検査・尿検査 | 一般的な肝臓、腎臓、糖尿病、中性脂肪、コレステロール値、ナトリウムやカリウムや貧血、尿(糖、蛋白、潜血)などの検査を行います。 |

| 3動脈硬化の検査 | 血圧脈波検査(ABI)、眼底カメラ検査、心臓血管足首指数(CAVI)を測定します。 動脈硬化の検査では、あなたの血管年齢をチェックします。 |

| 4画像診断※ | 腹部エコー検査により脂肪肝の有無を確認します。 |

| 5睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査※ | 睡眠時無呼吸症候群の検査を行います。※自宅に臨床検査技士が伺います。 |

※腹部エコー検査及び睡眠時無呼吸症候群の検査は希望時のみとなります。 ※腹部エコー検査は再診時での検査となります。 ※睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査は初診後1週間以内に自宅へ臨床検査技士が伺います。詳しくは初診時にお伝えさせて頂きます。

治療スケジュール

- 1初診時に採血等の検査をさせて頂き、1週間後を目処に再度受診して頂きます。

→過去1年以内の血液検査結果をお持ちであればご持参ください。 - 2再診日までの直近3日間の食事を記録して頂きます。

- 3再診時に検査結果、食事記録から治療の方向性を説明します。

- 4治療を開始し、1ヶ月後を目処に受診して頂きます。

- 51ヶ月後の受診の次は1~3ヶ月単位で受診を継続して頂きます。

※当外来は体重や採血データをもとに、糖質制限を含む食事療法を行いながら体質改善を図る外来となります。医師による糖質制限食指導を希望される方は看護師にその旨をお伝えください。 ※1ヶ月毎に基本検査、血液検査を行い状態の把握を行います。 ※糖質制限の継続が困難であっても内服薬や一般的な食事療法により継続も可能です。

ご不明点あれば、

お気軽にクリニックまで

お問い合わせください。メタボリック外来は保険診療です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、寝ている時に呼吸が一定時間止まってしまう病気です。太ると舌が厚くなり起こりやすくなりますが、やせていても顎が小さい、喉が狭いなどで起こりやすいという特徴があります。日本には1000万人以上患者さまが居ると言われており、眠りが浅くなること、自律神経のバランスが狂うこと、酸素低下が起こることなどから、日中の眠さや判断力の低下、交通事故のリスク上昇といったリスクを生じます。また、高血圧症、高脂血症、糖尿病といった生活習慣病の危険因子となり、脳梗塞や心筋梗塞、不整脈といった致死性の病気につながる要因となります。いびきがひどい方、寝ても疲れが取れない方、起床時に頭痛がある方、夜間お手洗いに何回も起きる方は睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群の検査について

- 初診時にて、自覚症状や生活状況について詳しくお聞かせください。昼間の眠気の自覚のほか、既往歴や体調変化、SASに特徴的ないびきの有無などの情報が診療に必要となります。

- 検査は医師の診察・問診の上、SASの可能性が疑われる場合には、患者様と相談の打て具体的な検査へと進みます。「簡易睡眠検査」だけでは診断ができない場合は、「PSG検査」を行い、無呼吸症候群の確定診断へと役立てます。

検査の方法

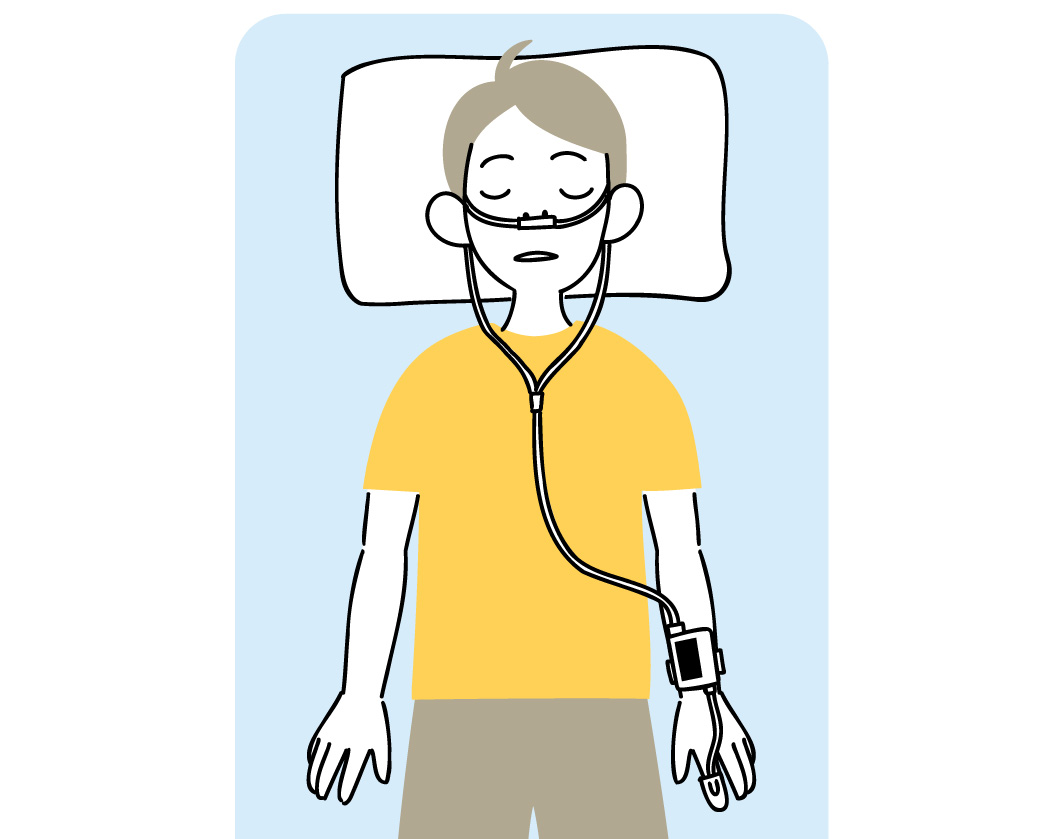

- 簡易睡眠検査 まずこの簡易睡眠検査から行います。問診の結果、SASが疑われる場合には自宅にて検査を行います。その際は睡眠を専門とする臨床検査技士がお伺いし、装置の装着後一晩の検査を行います。

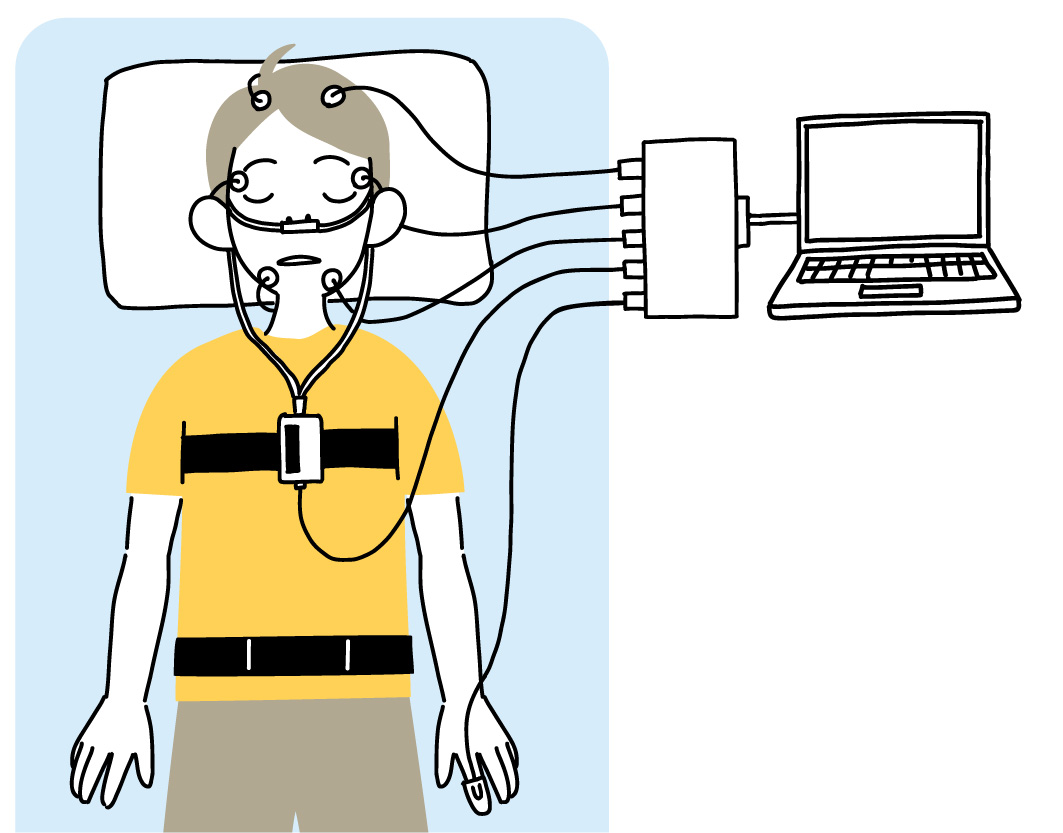

- 精密検査(PSG検査) 簡易睡眠検査よりもさらに詳しく、睡眠と呼吸の「質」の状態を調べる検査(終夜睡眠ポリグラフ(FullPSG)検査)です。これまでは1日入院をして行う検査でしたが 自宅でも出来るようになりました。FullPSGでは睡眠中の呼吸、呼吸努力、イビキ、動脈血酸素飽和度、脈拍数、体位、体動、脳波を測定し、臨床検査技師が睡眠中の状況を解析します。その解析結果から医師は、すぐに治療が必要であるかどうか等の診断をします。

簡易睡眠検査と精密検査

(PSG検査)についての費用

| 簡易睡眠検査 | 2,700円(3割負担) |

|---|---|

| 精密検査(PSG検査) | 10,440円(3割負担) |

※両検査とも別途初診料又は再診料が必要となります。

検査の流れ

-

- 睡眠時

無呼吸の

疑い - 簡易睡眠

検査 - 精密検査

(PSG検査) - CPAP

療法

- 睡眠時

ご不明点あれば、

お気軽にクリニックまで

お問い合わせください。

CPAP(シーパップ)とは、鼻に密着させるマスクを使用して空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ治療法です。中等症以上の睡眠時無呼吸症候群と診断された患者様が対象となります。

検査の方法

- 1

- 1ヶ月に1度の受診 最大3ヶ月間隔での受診も可能ですが、その場合でも3ヶ月分の費用が必要です。

- 2

-

受診時、使用データをもとに医師が説明

CPAPの使用状況に問題がなければ、比較的短時間で診察は終了します。お仕事終わりの夜間診療でも対応可能です。

また、お時間の無い方はオンライン診療もご利用いただけます。

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状がある方は、花粉症の可能性があります。

当外来では、アレルギー検査(血液検査)を行い、花粉症の診断や、花粉症か風邪か分からないといった患者様に対し、適切な処方を行います。

※当院は専門外来ではないため、免疫療法や手術療法、ステロイド治療などは行っておりません。

当院では、圧迫療法(保存療法)、硬化療法、手術のすべての治療方法に対応しています。

また、下肢静脈瘤に対するすべての治療を実施できる資格を持つ血管外科医が常勤しており、患者様のニーズや症状に合わせて最適な治療法を選択しています。

下肢静脈瘤は命に関わる病気ではありませんが、薬や自然治癒は期待できません。放置すると重症化し、うっ滞性皮膚炎や潰瘍を引き起こす可能性があります。足の病気は下肢静脈瘤以外にもさまざまなものがあります。

お悩みの方はお気軽にご相談ください。

下肢静脈瘤について

人の血管には動脈と静脈があります。動脈は心臓から送り出された血液を全身の臓器に送るための血管で、静脈は臓器などに送り込まれた血液を心臓に戻すための血管です。足の静脈の中の血液は重力に逆らって心臓まで戻っていく必要があるため、足の表在静脈(皮膚に近いところにある静脈)には逆流防止の弁がついています。この弁が壊れてしまうと、血液が静脈の中に淀み、逆流が起こります。動脈の壁に比べ、静脈の壁は薄いので、逆流した血液が静脈の中に溜まると静脈がどんどんふくらみ、蛇のようにぐねぐねしてきます。これが下肢静脈瘤です。

下肢静脈瘤の症状

下肢静脈瘤の症状は多彩です。

- 足が重だるい

- むくむ

- 明け方になるとつる(こむら返り)

- 足に色がつく

- 足が痛い

- 痒い

- 湿疹ができる

このような症状がある場合、一度外来受診をお勧めします。

下肢静脈瘤の種類

- 伏在型

- 側枝型

- 網目状

- くもの巣状

一般的に治療の適応となるのが①伏在型です。

側枝型、網目状、くもの巣状静脈瘤も場合によっては治療することもあります。気になる方はご相談ください。

原因

詳しいことはよくわかっていませんが、下肢静脈瘤は女性に多く、歳を重ねるほど増えていきます。

遺伝、立ち仕事、複数回のお産、肥満などが下肢静脈瘤のリスクと言われています。

下肢静脈瘤を放置すると

決して命に関わる病気ではありませんが、自然に治ることはありません。放置して重症化すると、うっ滞性皮膚炎や潰瘍になってしまいます。このような状態になってから治療を行っても、回復が長引いたり足についてしまった色が消えなかったりします。

下肢静脈瘤の診断

医師による問診、視診を行い、超音波検査(エコー)で診断をします。超音波検査はゼリーを塗った皮膚の上から機械を当てて血液の流れ(静脈の逆流)をみる検査で、痛みはありません。超音波検査の結果によって、さらにCT検査を追加することもあります。

治療法

下肢静脈瘤は薬では治りません。治療には①圧迫療法(保存療法)、②硬化療法、③手術があります。それぞれの治療にはメリット、デメリットがあるため、静脈瘤のタイプや患者さんの状態によって適切な治療を選択する必要があります。当院では全ての治療方法に対応しています。

- 圧迫療法(保存療法)

-

弾性ストッキングで足を締めつけることにより、静脈還流をうながし足に血液が溜まるのを防ぎます。弾性ストッキングを着用することで、静脈瘤の症状がやわらぎまた軽症例の進行を予防することができます。しかし根本的な治療ではありません。

- 硬化療法

-

側枝型、網目状、クモの巣状静脈瘤に対して行うことが多いです。硬化剤という薬を血管に直接注入して血管を固めてしまう方法です。固まった静脈は1年ほどかかって次第に吸収されます。

- 手術

-

- 高位結紮

- 足のつけ根のところで逆流している静脈をしばり、逆流を食い止める手術です。

- ストリッピング

- 逆流している静脈を引き抜いてしまう手術です。病気になった静脈を取り除いてしまうので高い治療効果があります。以前はこの手術が主流でしたが、最近は身体にとってより負担の少ない手術法が選ばれています。

- 血管内焼灼術

- 細い管(カテーテル)を悪くなった静脈の中に入れ、血管を中から熱を加えて焼いてしまう手術です。焼いた静脈は治療後半年くらいで身体に吸収されなくなってしまいます。当院では高周波(ラジオ波)による治療を行っています。血管内に熱を加えるため、血管の周りに麻酔をして行います。

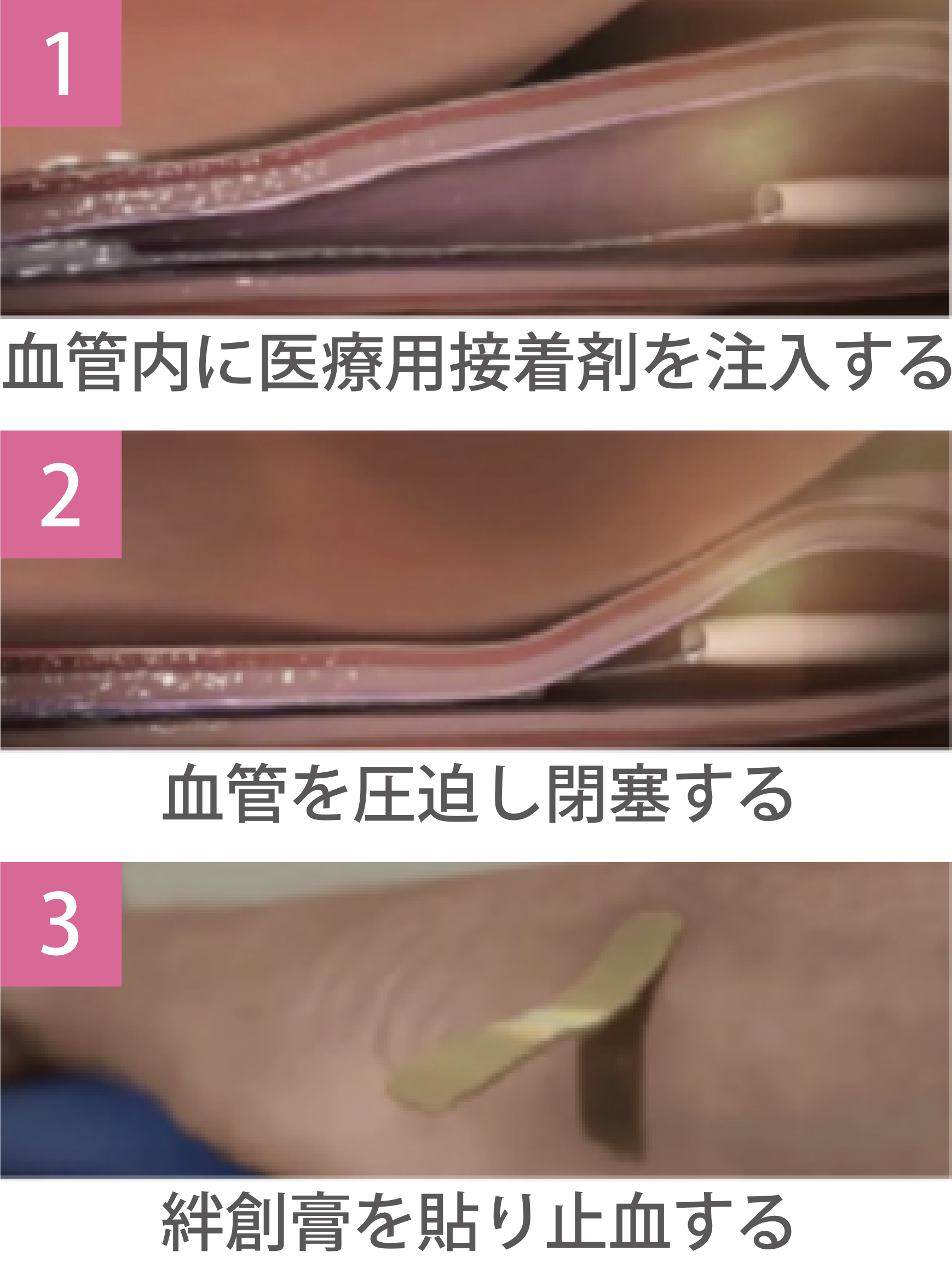

- 血管内塞栓術(グルー治療)

- 2019年に保険適応となった新しい治療法です。医療用接着剤(グルー)をカテーテルを用いて悪くなった静脈の中に注入して静脈を閉塞します。血管内焼灼術のように熱によって血管をふさぐ治療ではないので、火傷や神経障害などの合併症がありません。しかし、アレルギーをお持ちの方はこの治療を受けられない場合があります。

- スタブ・アバルジョン

- 特殊な器具を使って小さい傷(2mm)で静脈瘤を切除する方法です。ストリッピング、血管内焼灼術や血管内塞栓術と組み合わせて行います。静脈瘤の原因となっている血管を治療しても、その周りにあるボコボコした血管はすぐには消えません。スタブ・アバルジョン法を追加することで、足がきれいに治ります。

手術は日帰りでも可能です。入院の場合は通常1泊2日です。

RFA レーザー・高周波(ラジオ波)

Venaseal Closure System (002)・グルー治療

-

自由診療予約ご利用できます

下記リンク先からご予約をお取りすることができます。リンク先のメニューから受診項目をお選びください。メニューにない場合や当日予約はお手数ですが、お電話にてご予約ください。

オンライン診療予約

オンライン診療予約